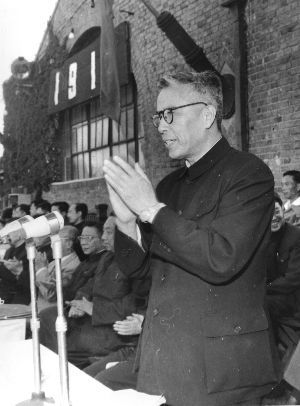

周培源

周培源 在这个客厅里,他不是最风花雪月的,也不是最柔情似水的,却是一个最有别致的浪漫情怀的客人。

他是一个实干的力学家,德高望重,似乎更适宜成为一个‘标本’,被庄严地供奉在历史的功勋簿上。然而,他却用他全部的人生诠释了一种活法:他愿意虔心服从的理想。他一生忠诚的爱情,他始终不变的友谊,在一种执念的引导下,被照顾得面面俱到。

这样的人生,不是只有羡慕,更多的是尊重!

我们静默地相爱在最美的时光里,

“恭喜周兄弄瓦之喜啊!”

“这孩子将来要是能生得嫂夫人那样的美貌,再加上培源的聪慧,可不得了!”

“好竹出好笋,这还用说吗?”

……

一走进梁家的客厅,周培源就被一片恭喜、调侃之声包围住了。在座的都是老朋友,说起话来没那么多客套。是真心为他高兴,却也免不了逗趣调侃一番。

周培源刚做了父亲,正是满心欢喜的时候,听到什么都觉得悦耳。生命真的是太神奇了。那个软软的、花朵一样娇嫩的孩子,将传承着他的血脉与情感,一点点地长大,为他的生活带来无限的欣喜与感动。这是一种迥异于其他所有成就的骄傲与满足。他的生命中有再多的成就与荣耀,也及不上这个孩子带给他的那种纯然的欢喜。

他是一位教力学的教授,可首先,他是一个女人的丈夫、一个女孩的父亲。他一直在研究力学,对世间的一切“力”了如指掌。可是谁来告诉他,是一种什么样的力量,给了他现在的幸福生活?

不过是短短几年的光景,周培源的人生就像云霄飞车一样,翻翻转转,刺激中带着无与伦比的惊喜。娇妻、爱女、心仪的工作,生命对他的厚待,在这几年里体现得温情而淋漓尽致。

那一年,周培源不过三十多岁。他的意气风发与人品风流,如同他正当其时的年华一样,绚烂而极致。

比起别人,比起这个客厅里的其他朋友,周培源显然是个幸运儿。他在最美的时光里,遇到了最爱的人,然后,静默地相爱、寂然地欢喜,相携走过了风雨交加的一生。

在没有相遇之前,谁也想不到相遇究竟有多美好。如果上天真有“注定”的安排,又在最合适的时刻让你走进了那个“注定”里,那么,你一定要相信并且感恩—你是何等幸运啊!

1930年的某一天,周培源应邀去朋友家做客。如同每一个愉快的周末一样,他对这次聚会充满了期待。

这家的女主人叫刘孝锦,是北平女子师范大学的高才生,为人爽朗直率,是个极热心的朋友。听说周培源还是单身,不免拿此事打趣他。

按理说,周培源这样的青年俊彦是不愁没女朋友的,人长得帅,学问又好,年纪轻轻就能执教清华,足可见他的天赋与能力,何以就一直单身呢?

周培源只能笑着解释:物理系的女生本来就少,“竞争”压力之大自是不必多说了。再加上他学业紧张,出国留学总共不足五年,却拿下了三个学位,时间也确实跟不上,哪还有被爱神光顾的机会?

刘孝锦乐得直笑,自告奋勇地要给他介绍女朋友。物理系的女生是少,可女子师范大学的女生多啊!而且,这里还算是当时女子教育的最高学府,不乏才貌双全之辈,足以配得上这位年轻英俊的才子。

周培源也没拒绝,乐呵呵地接受了。中国人的人生习惯向来是修身、齐家、治国、平天下。二十八岁的周培源已走完了第一步,甚至已经开始立业,他需要并且期待下一步。

刘孝锦是个“行动派”,说到做到,马上就拿来了一沓照片给周培源看。

周培源一张张地翻看着,直到看到了王蒂澂。

彼时刚刚双十年华的王蒂澂,拥有着最鲜亮的青春与最张扬的美丽,或许还有最灿烂的理想和最荡气回肠的向往。生命之瑰丽,在她身上显得那么慈悲和宽容。站在女子师范大学如云的漂亮女生中,她依然风采出众,总是能第一时间抓住别人的目光。

周培源心里一动。这个女孩,多像他梦里的那个人啊!容颜姣好、眼波温柔,美得像是一幅画、一首诗。他的眼睛亮了,笑容也柔了。对了,就是她!

刘孝锦一看,也笑着直点头:“你眼睛可真‘毒’啊!这位小姐可是我们学校的‘校花’!哪个男生不想摘下这朵花?你既然相中了,我就帮你牵牵线,至于成不成,可就看你的本事了!”

周培源看着那张照片微微地笑了。或许,在这个世界上有一种东西,是不全靠实力、能力这些东西来取胜的。情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。唯有“情”之一字,最玄妙,也最美妙。

这看起来不是一个多么浪漫的开始,可他们却用一生的时间证明了什么才是真正的浪漫。所以说,在爱情里,怎么开始并不是唯一且最重要的因素,更重要的是过程。

在刘孝锦的安排下,周培源与王蒂澂很快就见了面。

第一次见面的时候,她穿了一条素雅的连衣裙,干净、清爽,笑起来很甜美,还有点羞涩,不施粉黛,一派自然,却怎么也掩盖不住她的天生丽质。看到她笑起来弯弯的眼睛、轻抿的嘴角,他知道要发生点儿什么了。

从那天开始,周培源就成了女子师范大学的常客。只要一有时间,他就从清华赶过去,只为了多看一眼他心爱的姑娘。如同每一个恋爱中的“傻”男生一样,总觉得去的路太长、见面的时间太短。只要她粲然一笑,一切就都失了颜色。

周培源比王蒂澂年长八岁,又去美国留过学,有一肚子的故事可以讲给她听,有的很有趣、有的她听都没听过。也有时候,这位在课堂上口若悬河的教授竟带着一股茫然却又认真的笨拙。坐得很近的时候,看到她晶亮的眸子里跃动着的欢喜与羞涩,无端就让人生出一种岁月静好的感觉,温软、沉醉,仿佛连时光都不自觉地放慢了脚步,生怕唐突了这样温情美好的一刻。

他想,为什么看着她,就会涌上一种爱怜的情绪?

她想,这个人怎么那样的傻气、那样的……可爱?

再不相爱就老了。对爱情来说,错过就意味着老去。还好,他们欢喜而投入地相爱了。

因为去得太频繁,连女生宿舍的阿姨都记住了这个帅气的小伙子。远远看到他过来,就直接在门口喊:“王蒂澂小姐,有人找。”

那些年里,每一场秋雨、每一次落雪,都见证了这场爱情。他们没有轰轰烈烈、曲曲折折,一切都是顺其自然、水到渠成。也许只要感觉对了,就不需要无益的蹉跎。他只要站在那里静静地等待,而她,也只需浅梳妆、轻扬眉,喜悦而自持地款款走来。

1932年6月18日,周培源和王蒂澂在北平举行婚礼,由清华校长梅贻琦亲自主婚。新郎星眉朗目,新娘笑靥如花,所有参加婚礼的人无不交口称赞。不知道为什么,一向稳重的梅校长竟犯了一个很乌龙的“错误”。在宣布结婚典礼开始时,他说的竟然是:“今天是王蒂瀓先生和周培源女士的结婚典礼……”顿时,全场炸了锅,把这场本来就热闹的婚礼推向了一个小高潮。

终于抱得美人归的周培源有点“不满”,私下里嘟囔:“这么严肃认真的场合,怎么可以这样糊涂呢?”王蒂澂倒觉得蛮有趣的,一生一次的婚礼,留点“特别”的纪念也挺好。

见多识广的北京城曾亲眼“见”过无数场婚礼,有豪华的,有简陋的;有受祝福的,有被诅咒的;有佳偶天成的,也有最终形同陌路的,还有无数没滋没味过完一生的。它早就习以为常了,似乎也从没抱有过期待。婚姻从来都不是这个城市的主题,它只是赖以存在和发展的一个部分、一种手段。 可在清华园里,这场婚姻却成了半个多世纪以来最无法忽视的“童话”。从年轻到年老,从容光焕发到白发苍苍,他们始终都牵着手,看向对方的眼神也一如初见时的一往情深。谁说人生不能如初见?再鲜活的青春都有衰老的时候,而爱情,却很愿意给你一个历久弥新的机会。

他们的第一个女儿取名叫如枚,很漂亮,也很可爱。一谈起女儿,周培源不再是什么“家”,他只是一个父亲、一个家长。

“哎,培源的千金比从诫小不了多少,将来你们倒是可以结个亲家,效仿一下梁任公与宗孟公,搞不好又是一段佳话呢!”

说着说着,有朋友突发奇想,提出了这个“建议”。

林徽因与梁思成对视了一眼,有点儿得意,又有点儿小小的不好意思,故作严肃地说:“这都什么年代了,还兴这套封建家长包办?我听说有人还劝着人家好端端的夫妻离婚呢。怎么,到我这儿就能网开一面了?不过,培源的女儿,我们是求之不得的,就怕周大教授看不上我们呢……”

一屋子的人都笑了。

可是,不是所有的青梅竹马最后都能成双,纯真的相遇也左右不了结局的惨淡。世间只有一个林徽因和一个梁思成,他们能完成的故事,别人未必能完成。

然而,当时他们怎么也想不到,当初的一句戏言,竟在多年后成为了事实。

里让你灿烂地开花我只能在贫瘠的生活

“哎哟,周大将军来了!您的坐骑呢?给它遛完汗了?它可娇贵着呢,不能委屈了。”

“这还用说吗,周大将军的威风可全靠它了。瞧瞧,它往那儿一站,这院子都满了。”

林徽因一边往院子里看一边点头:“真漂亮!大将军,你眼力不错嘛!”

周培源很得意,找了个舒适的位子坐下,摇头晃脑地说:“那是!我只看了一眼,就相中它了。”

林徽因看着看着,突然想到了什么,大笑着拍手说:“找个天气不错的日子,你带上蒂澂去郊外,侠客美女,策马徐行,多快意的人生啊!”

一晃许多年过去了。他们已经从北平到了昆明,生活似乎糟得一塌糊涂。周培源没办法再衣饰光鲜,他那娇美的妻子也不能再轻妆巧扮,如同战争中的所有柴米夫妻一样,他们过得非常拮据。知识给了他们精神上的高贵与尊严,却没能在这种非常时期给出相应的物质上的富足。

但是,他没有愤怒,她也没有怨言。他们坦然地承受了时代强加的磨难,以个人、以家庭为单位继续负重向前。

还好,无论生活如何刁难,世间总有一些东西是恒久不变的。

康德说:“有两样东西,愈是经常和持久地思考它们,对它们历久弥新和不断增长之魅力以及崇敬之情就愈加充实着我的心灵:我头顶的星空和我心中的道德准则。”

而对周培源来说,可能还要再加上几样:我心中的爱情,我忠诚的理想,还有友谊。又或者,爱情、理想、友谊都是他的道德准则。

他们还是喜欢约在梁家聚会。谈天说地,不亦乐乎,也算是艰难的生活中难得的“奢侈”。

周培源这次能成为梁家客厅里的主角,原因是他买了一匹马。

当时周培源一家住在昆明西山区的龙王庙,距离西南联大有二十多里的路。那时候交通非常不方便,没有公路,也不通汽车,自行车也买不到,进城去上一次课非常不容易。为了保证上课不迟到,周培源每天都要凌晨五点钟起床,光在路上耗的时间都能讲几堂课了。

周培源觉得这样很不“科学”。生活无疑是艰难的,可除此之外,他还愿意多找一些低成本的快乐。于是,他狠狠心,咬牙买了一匹马,决定骑马去上课。他给这匹马取了一个很威风的名字,叫“华龙”。

“华龙”一进联大,马上就引起了轰动,所有的教职工和学生都围过来看它,着实让周培源露了一把脸。物理系的主任饶毓泰觉得老同事这招实在高妙,遂戏称他为“周大将军”。

试想一下那幅画面,也的确让人心驰神往:狭窄的乡间小路上,一个清瘦而英气的书生一路纵马奔驰,马蹄起、烟尘飞,寒鸦数点、朝霞满天,再衬上灰色的背景、凄冷的乡风,正如同一个从战场上杀出重围的英雄。“将军”之名,倒也不虚。

自此,周培源便每天骑马进城,先送两个女儿上学,再去联大上课,时间上从容了许多。这样的无奈之举,发生在一个研究力学的物理学家身上,倒也颇有一番别样的浪漫,一时间在联大传为美谈。

梁家的客厅里,除了金岳霖的鸡之外,终于又多了一个可以探讨的“宠物”。

而周培源的小家里,也因为这个高大的动物而增添了许多欢乐。

那时候,他们刚刚有了第三个女儿如玲。除了生活上很穷困,除了王蒂澂身体不是很好,几乎过得很完美。

在课堂上威风八面的“周大将军”,一回到家,就只是一个普通的丈夫和父亲。为了哄初生的小女儿睡觉,他可以抱着她在屋子里来来回回走上几个小时,嘴里哼着孩子根本听不懂的歌,或者喃喃地跟她说一些毫无逻辑的悄悄话。

他的样子很笨拙,又很熟练。那双拿惯了粉笔和书本的手,好像特别习惯温柔地抱着小小的婴儿入眠。

好不容易等到女儿睡了,他赶紧坐到灯下,就着昏黄的灯光备课、刻讲义,一忙就到了深夜。灯光与星光映着他越来越消瘦的脸,日复一日,如同在描摹一个迷茫的梦境。

王蒂澂每每看着,心里都忍不住发酸。她多想为这个男人、为这个家多做点什么,让他不用那么辛苦,让他可以多休息一会儿。可是,她的身子实在“不争气”,根本负荷不了太多的劳累,她需要休养。

大抵红颜总是遭到天妒的。像林徽因、王蒂澂,都是开花的时节绚烂无匹,却又在最娇美的时刻遇上暴雨如注。巧得很,两个人都是肺病,都得了当时人们畏之如虎的肺结核。尚未到凋谢之时,那份零落之美,似乎更让人心惊。

确诊为肺结核的时候,他们刚刚结婚三年。已成为两个孩子母亲的王蒂澂,非但毫无“黄脸婆”的憔悴与老态,反倒更显风韵,袅袅婷婷地站在他身边的时候,依旧美得像是一幅画。这幅画的名字,就叫“只羡鸳鸯不羡仙”。

甚至,直到数十年之后,已成为大剧作家的曹禺还一脸神往与怀念地对周培源的四女儿如苹说:“当年,你妈妈可真是个美人,你爸爸也真叫潇洒。那时,只要他们出门,我们这些青年学生就追着看。”

这对夫妻年轻时的风采之出众,可见一斑。

所以,噩耗传来的时候,他们蒙了,不敢也不愿意相信。在那个年头,肺结核的“恐怖”不亚于如今的癌症,不但无药可救,而且还传染。谁得了这种病,就跟看到了死神差不多。

命运的狰狞与冷酷终于姗姗地来了。它把从前的厚待都堆在面前,一边清点,一边发出恶意的嘲笑,瞪大了眼睛看着人们痛苦地挣扎,近乎兴致勃勃地等着,等着被它玩弄于股掌间的人们绝望地沉入谷底、万劫不复。可是,它毕竟低估了人类的耐性与坚强。

人性的脆弱和感情的浅薄,固然是人类的通病,却并非全无奇迹。骤然加之的苦难虽让人措手不及,可过后坚忍的等待与抗争,才是人世间之所以出现“奇迹”的本源。

周培源把妻子送到了香山疗养院治疗休养,自己则一边照顾女儿一边上课。当时他们还在北平,从清华到香山,足足有五十多里路。没有公路、没有汽车,来回一趟要费去半天的工夫。可周培源却从来没落下过一次周日的探视。他骑着自行车,每一个周末都往返在那条崎岖的土路上,去的时候满怀期待,走的时候尽是不舍,深情如故,牵挂也如故。

没来的时候,她一直盼着,怕他不来,又舍不得他来。他上课已经够忙了,还要照顾两个年幼的女儿,想想都觉得辛苦。好不容易有个周末,该好好在家休息。看着他一路奔波,只为了短短几个小时的相聚,她实在是心疼。

可是,他若不来,她又想念。漫长的治疗已经让她害怕和恐慌,再没有他温情关爱的陪伴与安慰,她实在不知道该怎么熬过去。从恋爱到结婚,她早就被他宠成了一个小女孩,已经离不开他细致周密的爱。

有些东西,一旦成瘾,就怎么也戒不掉。

每次要走的时候,她总是笑着说:“快回去吧,路上小心。”他也笑着点头:“好!”

可是,却又总是忍不住想多留一会儿,再多留一会儿,直到护士不得不来“赶”人。

然后,他一步三回头地走了,她一直笑着目送他离开。直到再也看不到他的背影,她回身趴到床上痛哭。她不愿让他看见她的泪水,正如同他也不愿意让她洞悉他的担忧。他们是这样的相爱,为什么还要被命运捉弄?

也许,命运终于被他们感动了。一年后,王蒂澂的病竟然好了。

周培源欣喜若狂。他欢天喜地地去疗养院接回了妻子,继续宠她、爱她,一家人过着幸福的小日子。她也一路跟着他,去美国、去昆明,无怨无悔。

只是,她的身体一直算不上健康,受不得累。所以,在昆明生下三女儿后,照顾孩子的任务又大都落到了周培源身上。她能做的似乎有限,既不能为他在深夜做一碗热腾腾的夜宵,也不能担下所有的家务,她只是在夜半醒来时,为他披一件衣服、倒一碗热水。

周培源却满足地笑了。这已经是他想要的生活了:心爱的事业,一家人平安地相守。一回身、一抬头,就能看到她甜美深情的笑脸,日子苦一些又有什么关系呢?总有一天,会云开雾散、月明如洗。

如果我不能给你极致的荣耀与尊贵,那么至少我还能让你在贫瘠的生活里灿烂地开花。

在最艰难的日子里,他们在昆明熬过了六年。周培源在联大开设了五门课程,教出了诺贝尔物理学奖得主杨振宁,中国近代“力学之父”“应用数学之父”钱伟长,世界著名的应用数学家、物理学家、天文学家林家翘等闻名天下的优秀学生。同时,他自己的学术研究工作也渐入佳境,一步步奠定了湍流模式理论的基础。

1943年,周培源再次前往美国进修,并加入了美国国防委员会战时科学研究与发展局海军军工试验站,工作如鱼得水。

二战结束后,美国海军部希望周培源能留在美国工作,待遇甚优。可是,海军部是政府部门,外籍人员必须先加入美国国籍才能参加。

周培源拒绝了。他不想做美国公民,他要回国。

即使风雨如晦,也不忘故土的温暖。学成报国,似乎是他们这一代人的本能与理想。他们本可以拿到丰厚的薪水,过上一种安定富足的生活,可是他们却不约而同地留了下来,守着贫穷战乱的中国。在他们身上有许多东西,不是“爱国”二字就能道尽的。所谓大师,实在是一种风骨。

回国的时候,周培源已经不年轻了。他的鬓间生出了华发,他美丽的妻子脸上也有了岁月留下的纹路。可是,他还是那个宠爱妻子的男人。

每年的春天,周培源都要拉着王蒂澂出门踏青。跟年轻时一样,他小心地搀着她的手,生怕她磕着碰着,“黏糊”得连年轻人都觉得不好意思。赶上东西太多了,照看不暇的女儿只能“打扰”他们:“对不起,麻烦你们两位分开一会儿,帮我照看一下东西。”

每一天的早晨,他都会在妻子睁开眼睛的时候,对她说一声“我爱你”,从不间断。即便是她瘫痪在床,他也没忘记每天一大早跑到她床前,问她:“你今天感觉怎么样?腰还疼不疼?……我爱你,六十多年我只爱过你一个人。你对我最好,我只爱你!”

那一年,她已经八十岁了,他也年近九十。

他和她,共同经历了那么多,战乱、疾病、贫穷、富贵、折辱……却始终在一起。

一切都在老去,一切也早已物是人非,唯有那份情意,似乎永远地留在了时光深处。年轻的时候,谁不是容色倾城,等到容颜老去,一切的情爱与迷恋才见了真章。这对人人称羡的才子佳人,用晚年的甜蜜和相濡以沫证实了所有。

他每天都在“大声嚷嚷”着“我爱你”,她则有些不好意思地嗔怪他:“你好烦啊。”可是,她一生最想说的一句话,也不过是“你是我最亲爱的人”。

他们用一生证明了什么才是不可救药的浪漫。